【见证辉煌——庆祝改革开放四十周年】雄浑乐章(二)农机发展大跨步 人工劳作成历史

来源:衡东新闻 发布时间:2018-10-15

图:机械化收割稻谷

衡东手机台10月12日讯(全媒体记者 刘星野 陈 康 旷 涛)面朝黄土背朝天是传统农业的真实写照。改革开放前,衡东县大部分乡镇的农业生产依靠人畜力,农民种地辛苦,生产效率也低。改革开放40年后的今天,我县农业农村经济不断实现跨越式飞跃,农业生产在播种、管理、收获、加工等各环节均实现了机械化,作业效率大为提高,“三农”面貌焕然一新,农民正享受着农业快速发展中硕果累累的喜悦。

秋季里的高湖镇印心村,连片的稻禾被染得金黄,一阵阵凉爽的秋风吹过,稻谷随风摇曳,翩翩起舞,远远望去就像一片金色的海洋,村里闲置的空地处,依稀可见古色古香的老风车“吱呀 吱呀”地转着。

图:谷粒压弯的稻穗

而在高湖镇另一处村庄—新兴垅村,大型拖拉机正在纵横交错的田野上作业,机器的轰鸣声吸引了不少村民驻足观看,新兴垅村年近古稀的老人谭楚新告诉记者,年轻时,家里的几亩地要翻一遍,就算全家齐上阵,也要十多天时间,中间还要喂耕牛、养猪,即便庄稼年年丰收,但一算起账来,费时费力也就勉强挣了个劳力钱。

图:半机械化收割稻谷

图:机械化收割稻谷

村里阳董生回忆道,记忆最深的就是那时候农忙时节,各家各户全员出动,热闹非凡。

图:机械化收割稻谷

“机器一响, 黄金万两”。农机化让乡村悄然变化。木犁摇身一变成机器,油门一踩一亩地,高湖镇红色村庄农机服务专业合作社的刘小龙在改革开放40年里见证了农业机械化的发展,21世纪第一个10年,初涉农业的刘小龙用积蓄购买了属于自己的第一台农业收割机。随着中央强农惠农政策的陆续出台,刘小龙抓住了改革春风,成立农机服务专业合作社,陆陆续续添置了百余台农机设备。其中,高速传送插秧机一天最高可以插田50亩,而人工每天的效率一个人只能插7分田。

现如今,他的合作社内已经成为我县仅有的全国两家示范社之一,收割机、拖拉机播种机应有尽有,总计129台(套),农机价值460多万元,每年产值480多万元,经济效益120多万元。他告诉记者,上世纪80年代实行土地承包,当时耕地还以“木机器”、“牛出力”的方式,头脑灵活的他,深知农业的根本出路在于机械化,近几年他还购入了多台先进的智能飞机喷洒设备,实现了农机服务地空一体化,除了自家的两千余亩的田地,还为周边县市区农户提供包括春播、秋收在内的多项农机服务。

图:为植保无人机装填农药

高湖镇红色村庄农机服务专业合作社刘小龙告诉记者,以前都是人工去插田、人工割稻子、牛犁地,现在成立合作社以后都是机耕。大型拖拉机插田,有高速传送插秧机;打药以前都是人背着桶, 一天也就打十来亩,现在都是飞防,一天可以打到200亩;收割机一天一个人收五分地,现在用联合收割机,一天可以收50亩,最多的时候收过70亩。

图:插秧

图:无人机植保

随着农业实现机械化,特别是谷物烘干中心的兴起,让农民告别传统人工晒谷方式,拥有 62台(套)的大浦万乘农机服务专业合作社,是湖南省重点扶持培育的十位种粮大户之一,去年在大浦、霞流、高湖等乡镇流转土地2539亩,年粮食总产量1320吨,销售总收入350余万元,合作社负责人告诉记者,一台谷王牌循环烘干机及配套辅助设备设施日烘干量达到25吨,他的谷物烘干服务中心4台设备,日烘干能力达到了100吨。

图:谷物烘干

大浦万乘农机合作社廖梁文说,小时候农村晒谷,每天每个人晒谷不足500斤。目前这个烘干机日处理量在100吨以上,相当于200人的劳动力,还不受天气环境的影响。

70年代末80年代初,农业机械化发展逐渐进入人们的视野。80年代初,我县农业机械总动力27977千瓦,平均每5.4亩耕地有机械动力才1千瓦。改革开放后的衡东,截至2017年农业机械总动力为73.3万千瓦,较1978年增长26倍,拖拉机保有量4278台,耕整机27031台,插秧机537台,收割机1969台,机耕作业水平达到97%,机收作业达到88%,农机补贴突破500万元。同时,农机装备向轮式、大马力方向发展速度加快,配套农具大幅增加,性能日趋多功能化,机械化保护性耕作、高效植保、精量播种等具有良好生态效益和社会效益的农机化技术得到进一步推广, 应用范围也越来越广。

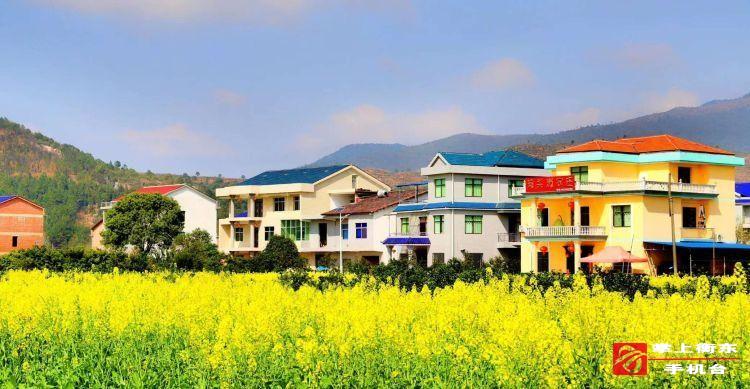

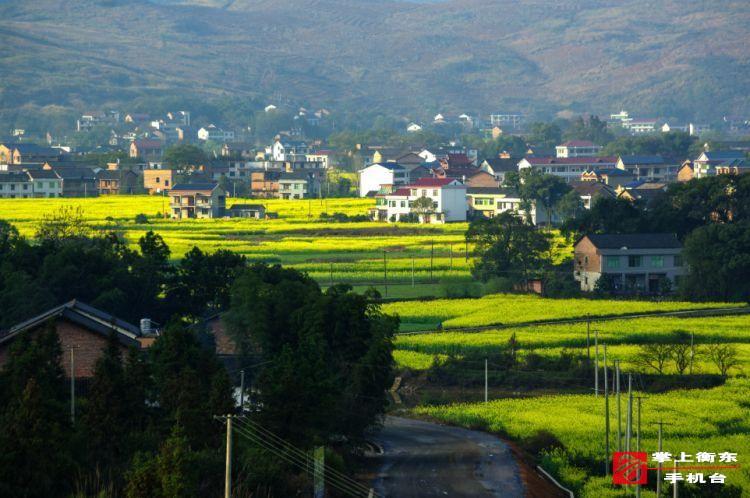

图:美丽乡村

四十年风雨兼程,四十年披星戴月,四十年峥嵘岁月,如今,放眼衡东大地,一个个宜居生态村庄映入眼帘,一个个带动农民增收致富的好项目落地发芽,一台台响彻着轰鸣声的农业机械在田间行走,田间地头上农民洋溢在脸上的笑容是丰收的喜悦,指缝间流淌着金灿灿的麦粒是勤劳的作证,衡东大地上,人们将用勤劳让一幅幅充满生机与希望的画卷绽放的更加绚烂、夺目。